今年もマダニの活動が活発な季節になりました。飼い主の皆さんは、自身やペットのマダニ対策を行っていますか?

この病気は、ペット(特に猫)も命に関わることのある病気です。

では、SFTSウイルスの感染を防ぐにはどうしたらいいでしょうか?

本記事では、SFTSという病気について、感染経路や症状、国内の最新の発生事例、そして飼い主さんやペットを守るために必要な予防対策3選を獣医師の視点からわかりやすく解説します。

にゃーす

にゃーすペットや自分の命を守るため、しっかり対策を学び、実践しよう

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)はダニ媒介性感染症

重症熱性血小板減少症は、マダニにより媒介されるSFTSウイルスの感染により引き起こされます。マダニの生息域である西日本を中心に発生が確認されますが、発生した範囲は徐々に広がってきており、2025年7月15日には秋田県で初めての患者が報告されました。

2025年、茨城で犬、猫の感染事例も報告

茨城県からの報告によると、令和7年5月、茨城県内において、ペットの猫が屋外に逃げたときにマダニが多数付着した状態で帰宅。2週間後に嘔吐や下痢などで体調が悪化し、3日後に死亡。その後、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」と診断されました。

また,同年6月には,県内で飼われているペットの犬からも感染が確認されました。こちらは、体調が回復しています。

主な媒介種はフタトゲチマダニ

日本で主にSFTSVを媒介していると考えられているのは、フタトゲチマダニという種類のマダニです。

フタトゲチマダニは、山林だけでなくその辺りの草むらなどにもいて、イノシシやシカ、ネズミなどの野生動物、家畜やペット、人にも寄生して吸血します。

Q. 全てのダニがウイルスを運ぶの?

STSFVを媒介するのは「一部のマダニ類」だけです。

また、マダニの全てがSFTSウイルスを保有しているわけではありません。

ウイルス保有率は地域や季節によりますが、数%と報告されています

人への感染は咬傷がメイン

人への感染は、農作業やキャンプなどの野外活動においてのマダニの咬傷がメインです。

マダニは、民家の近くの畑や草むらにも生息しています。動物や人が来ると体に飛び移り、皮膚に口器と呼ばれるストローのようなものを刺して、吸血します。

ペットから飼い主、獣医療関係者への感染も注意

マダニの咬傷から感染すると思われていたSFTSですが、ペットからの感染事例も確認されています。

厚生労働省が2017年7月24日に発出した注意喚起文書では、「体調不良の猫に咬まれたことでSFTSを発症・死亡した事例が確認された」と明記されています。

人でみられる主な症状

感染者はマダニの活動が活発な春から秋にかけて多く報告されます。

ウイルスに感染してから発症までの期間(潜伏期間)は6日〜2週間程度(平均1週間)です。

- 発熱

- 食欲不振

- 嘔吐・下痢・腹痛などの消化器症状

- 血小板の減少による出血傾向(鼻血、歯茎や皮下などの出血)

- 白血球減少による感染増加

- 意識障害(せん妄、昏睡など)

- 痙攣

- 重症化すると、呼吸不全、腎不全と行った多臓器不全

人での致死率は20〜30%

SFTSの致死率は20〜30%と高く、特に以下のようなリスク因子のある方は予後が悪くなる傾向があり、注意が必要です。

- 高齢者

- 持病がある持つ人

- 発症から医療機関受診までの時間が遅れた場合

日本では、全患者の約90%が60歳以上です

過去の日本での症例数

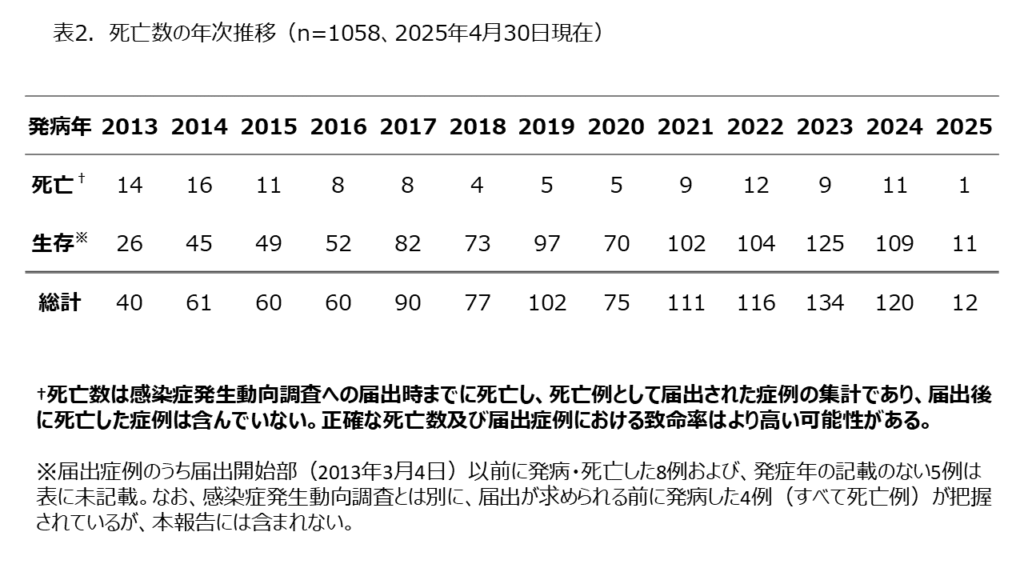

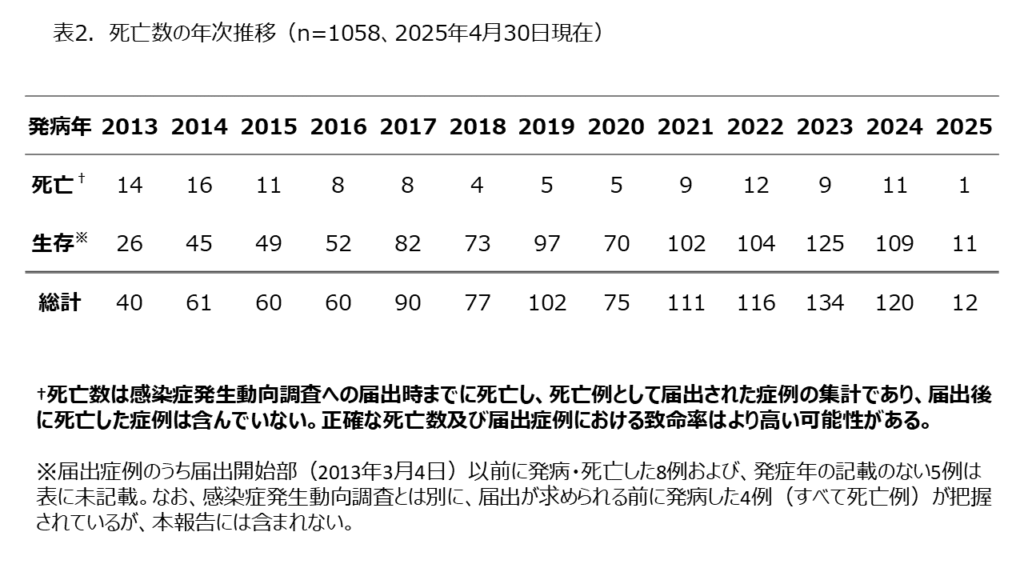

SFTSは2013年3月4日に感染症法の4類感染症(全数把握対象疾患)に定められ、症例の統計が取られるようになりました。

2023年は年間134件と過去最多を記録しました。2025年も4月末までに12件の新規報告があり、例年と同程度かやや多いペースで推移しています。

出典:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページ 感染症発生動向調査で届出られたSFTS症例の概要(2025年4月30日更新)の表2。URLはこちら

2025年4月30日現在、1,071症例が届出されている。

最近の報告例

この1ヶ月でも、複数のSFTS発生の報告がありました。

- 香川県三豊市の60代女性が死亡。マダニに刺された可能性。(香川県より公表あり)

- 鳥取県鳥取市の80代男性がが入院中。(鳥取県より公表あり)

- 三重県内の獣医師が猫の診察後に死亡。

三重県の症例は現在、報道・注意喚起メールベースです。県の公式ウェブサイトには詳細は掲載されていませんが、今後公的発表資料が追加される可能性があります。

治療の現状

現在のところ、対症療法がメインとされています。

2024年6月、インフルエンザ治療薬として知られる「ファビピラビル(商品名:アビガン)」が、SFTSの治療にも正式に使えるようになりました。

これは国の審査機関(厚生労働省の薬事審議会)によって認められたもので、今後は医師がSFTS患者にこの薬を処方することができるようになっています。

実際、この薬を使ってみてのデータはまだ報告が見当たりません。

ペットに見られる症状

SFTSは猫で重症化しやすく、発症後の短期間で急速に悪化し、死亡率も60〜70%と注意が必要です。

- 発熱(40℃近い高熱)

- 激しい元気消失(動けないほど)

- 食欲不振

- 嘔吐、下痢、血便

- 黄疸(目や皮膚が黄色くなる)

- 出血傾向(鼻出血、歯肉出血など)

- 脱水症状

- 神経症状(意識障害、けいれん)

一方、犬では無症状〜軽症例が多いとされており、一部の犬で軽度の発熱や消化器症状が見られることもありますが、死んでしまうケースは非常に少ないです。

自分もペットもSFTSにかからないための対策3選

自分と猫をSFTSの感染から守るための予防対策は以下の3点です。

- 自分がマダニに刺されない工夫

- ペットのダニ対策

- ペットからの感染対策

それぞれ解説していきましょう。

① 自分がマダニに刺されない工夫

特に春〜秋のマダニが活発な時期において、野山でのキャンプや畑仕事、草むらや藪に入るときは、以下のような対策を取り、肌にマダニが付着するのを防ぎましょう。

- 長袖・長ズボン・帽子・手袋を着用し、肌の露出を減らす

- マダニの付着が見つけやすいように、明るい色の服を着用

- 足元はスニーカーや長靴で肌を露出させない

- 首にタオルを巻いて、服の中に侵入させない

また、屋外活動後は上着や作業着を外で脱ぎ室内に持ち込まないようにしましょう。帰宅後はすぐに入浴し、首や耳の裏、わきの下、膝裏などを中心にマダニがついていないか確認しましょう。

忌避剤を使う

ディートやイカリジンを含む忌避剤(虫よけスプレー)を使うことで、マダニに刺されるリスクを大幅に減らすことができます。

吸血していたら医療機関で取ってもらう

もしマダニが皮膚に付着していた場合は、無理に引き抜くとマダニの口器の一部が皮膚に残り、炎症を起こすことがあります。

皮膚科などの医療機関で安全に除去してもらうことが重要です。

「マダニに吸血された」=「感染」ではないから、落ち着いて対応。

② ペットのダニ対策

犬や猫も、散歩や外出中にマダニに刺されるリスクがあります。

散歩の後は、ダニの付着をチェック

散歩で草むらや茂みに入った際には、帰宅後にマダニがついていないか目視でチェックしたり、ブラッシングでマダニやノミを落としましょう。シャンプーも少なくとも月に1回程度は定期的に行いましょう。

駆除薬を動物病院でもらう

スポットタイプや内服薬のマダニ駆除薬を定期的に使用することで、寄生予防につながります。

犬はフィラリア予防とノミ・ダニ予防が同時にできるチュアブル錠が人気

猫は室内飼育にして、屋外に出さない

屋内と外を行き来している猫は、草むらでマダニを付けて室内に持ち込んできてしまったり、SFTSの感染猫との接触で移されるリスクが高くなります。猫から猫への水平感染も報告されています。

また、ペットに発熱や元気消失などの異変が見られた場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。

③ ペットからの感染対策

ペットがSFTSを発症した場合、唾液や体液を通じて人にうつる可能性があります。発熱や出血などの症状がある動物に接するときは、マスクや手袋を着用し、直接触れないように注意してください。

とくに、噛まれたり傷口に体液がついたりしないように十分に注意しながら、速やかに動物病院にペットを連れて行くことが大切です。

SFTSに限らず、食べ物の口移しやキスなど濃厚な接触でうつる感染症はあるので、ペットとの接し方を見直しましょう。

野良猫の保護活動をされている方も注意してください

公的機関のSFTFについての情報ページ

- 厚生労働省|SFTSに関する情報ページはこちら。感染症法に基づく届出基準や概要、Q&Aなどを掲載。

- 国立健康危機管理研究機構|感染症情報提供サイトはこちら。国内の発生状況や、届出られた症例の概要などを掲載。

まとめ

この記事では、今年も人で複数の症例が報告されている「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」について解説しました。

SFTSは、マダニが媒介するウイルス性感染症で、ペットにも人にも感染する人獣共通感染症です。人では、マダニの直接的な咬傷だけでなく、感染しているペット(主に猫)からの感染のリスクもあります。人の死亡率は20〜30%と高く、今年に入ってからも死亡例が報告されています。

ペットでは、主に猫が重症化しやすいです。

自分がマダニに刺されない工夫、ペットのダニ対策、ペットからの感染対策という3点に気をつけて行動を心がけることで、SFTS感染の多くのリスクを減らすことができます。正しい知識と対策を身につけて、自分もペットも安心して過ごせる環境を作りましょう。